Общая информация

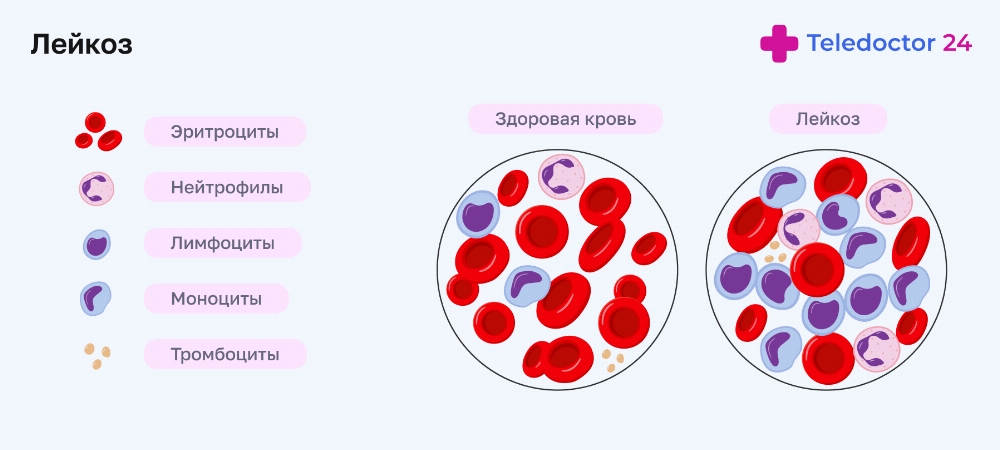

Когда в крови накапливается большое количество незрелых лейкоцитов, патологический процесс переходит в другие органы и ткани, нарушая их функции (лимфатические узлы, печень, селезенку, включая костный мозг). В норме костный мозг содержит некоторое (совсем небольшое) количество бластных (незрелых) клеток, а основная его задача — вырабатывать тромбоциты, лейкоциты, лимфоциты и отвечать за кроветворение. Когда под действием определенных факторов происходит неконтролируемое образование бластных клеток, то нарушается нормальная работа костного мозга и развивается лейкоз.

Статистика

Согласно статистическим данным, распространенность лейкоза невысока — им болеют примерно 3 ребенка из 100 000 детей. Однако, от этого смертельного заболевания чаще всего погибают дети от 5 до 9 лет. Острый лимфобластный лейкоз ежегодно регистрируется у 78% заболевших детей. Мальчики болеют чаще девочек, и, к сожалению, только 40% детей получают своевременную диагностику и лечение.

Группы и факторы риска

Спровоцировать атипичное деление клеток при лейкозе может очень много факторов — точный список привести невозможно. Однако, среди наиболее частых причин патологии можно выделить генетическую предрасположенность, наследственность, некоторые заболевания, типа синдрома Клайнфельтера, Дауна, Ли-Фраумени.

Онкологи выделяют две группы риска по детскому лейкозу — высокую и низкую. В первую входят младенцы до 1 года и дети после 10 лет, во вторую — дети с 1 года до 9 лет.

Причины

Несмотря на то, что медицина за последние годы ушла далеко вперед, выяснить, почему развивается лейкемия у детей, так и не удалось. Однако, ученые расшифровали принцип действия измененного ДНК на стволовые клетки. ДНК — вещество, находящееся в клетках организма и управляющее их деятельностью, эта молекула определяет внешность человека, отвечает за деление и рост клеток. Онкогены — это специальные гены, которые способствуют делению клеток. Опухоль-стрессирующие гены, наоборот, отвечают за торможение деления клеток, вызывая их гибель. Лейкоз может развиться при наличии мутаций ДНК, которые действуют либо на онкогены, либо на опухоль-стрессирующие гены. Некоторые дети наследуют от своих родителей определенные мутации ДНК, которые могут спровоцировать лейкоз. Но, подавляющее большинство случаев этого вида рака у детей не связано с наследованием мутаций.

Существуют приобретенные мутации, которые являются следствием:

- Воздействия радиации.

- Наличия канцерогенных веществ.

- Неизвестных причин (идиопатические мутации).

Чаще всего встречаются именно последние, то есть они развиваются без видимых этиологических факторов. Клетки нашего организма делятся, дублируя ДНК — этот процесс сам по себе может стать причиной нарушений в ДНК, а если клетки делятся очень быстро, то устранить такие дефекты своевременно не удается.

Другим вариантом нарушений ДНК является перенос участка хромосомы — транслокация. Это может спровоцировать развитие лейкоза путем «отключения» опухоль-стрессирующих генов и активации онкогенов.

Разновидности патологии

Заболевание, как правило, делят на два вида:

- острый лейкоз у детей — его длительность составляет до 2 лет.

- хронический — он продолжается более 2 лет

Лейкемия у детей различается по видам, в зависимости от того, какой тип белых кровяных клеток (лейкоцитов) замещается бластными клетками:

|

Название |

Описание |

|

ОЛЛ |

Острый лимфобластный лейкоз у детей встречается чаще других форм и возникает в результате нарушения созревания лейкоцитов |

|

ОМЛ |

Острый миелоидный лейкоз — второй по распространенности тип патологии — он поражает миелоидные стволовые клетки |

|

ЮММЛ |

При ювенильном миеломоноцитарном лейкозе вырабатывается большое количество дефектных клеток гранулоцитарного и моноцитарного ряда. Данная патология встречается редко |

|

ХМЛ |

Хронический миелоидный лейкоз в основном вызван хромосомной аномалией, в результате которой образуется ген-гибрид из слияния двух отдельных генов. Данный вид лейкоза также очень редкий. |

Заболевание протекает стадийно — на первой фазе выявляются первые признаки лейкоза, она длится до улучшения состояния, второй фазой считается частичная или полная ремиссия, а на третьей фазе появляются признаки рецидива.

Симптомы

Рак крови у ребенка не имеет специфических признаков, болезнь проявляется целым «букетом» симптомов и у каждого больного по-своему. Симптомы лейкоза у детей обусловлены тяжелыми нарушениями кроветворения. Чаще всего общими признаками являются:

- слабость, недомогание;

- потеря аппетита;

- тахикардия;

- мелкие кровоизлияния на коже.

Из-за нехватки тромбоцитов возможны кровотечения из носа, десен, могут появляться синяки на теле, кровоподтеки, у некоторых больных начинаются кишечные кровотечения. Лимфатические узлы увеличиваются так как в них накапливается большое количество бластных клеток, развивается гепатоспленомегалия, для которой характерно увеличение селезенки, печени.

Детский лейкоз сопровождается болями в костях, суставах, иногда возможны патологические переломы. Из-за проблем с кровью, иммунная система ослабляется, в результате ребенок начинает часто болеть инфекционными заболеваниями. Повышение температуры при лейкозе происходит из-за опухолевой интоксикации, воспалительного процесса на фоне инфекции.

Лейкоз у ребенка не всегда имеет специфические признаки, а симптомы в виде недомогания и потери аппетита вполне могут быть связаны с другими патологиями. Поэтому перед лечением обязательно нужно пройти диагностику. Чтобы понимать, какие анализы и где нужно сдавать, потребуется консультация врачей. Дистанционно наши врачи объяснят алгоритм действий при подозрении на лейкоз, посоветуют клиники, где можно обследоваться в удобное время, расшифруют полученные анализы, найдут аналоги препаратов, а при необходимости окажут и психологическую поддержку.

К какому врачу обращаться

При первых симптомах обращаются к педиатрам или иным узкопрофильным специалистам в зависимости от клиники и проявлений. Лечением и диагностикой патологии занимается врач-онколог.

Постановка диагноза

В первую очередь врачи обращают внимание на клинические признаки. Общий анализ крови при лейкозе у детей покажет низкий уровень эритроцитов, тромбоцитов и выявит бластные клетки. В анализах будет обнаружен гиперлейкоцитоз, когда количество лейкоцитов рекордно большое. Но такие значения при лейкемии будут не во всех случаях. Поставить точный диагноз можно при исследовании костного мозга — у маленького пациента берут пункцию на анализ. Для точной диагностики лейкоза проводят специальные окрашивания, изучают хромосомы в поврежденных клетках, а также белковые молекулы-маркеры. Также обязательно проводят дифференциальную диагностику ОЛЛ и ОМЛ — это определит дальнейшую тактику терапии.

При лейкозе исследуют и спинномозговую жидкость для обнаружения нейролейкемии — поражения нервной системы клетками опухоли.

Читайте также

Острый лимфобластный лейкоз: почему возникает рак крови и как его обнаружить на ранних стадиях

Читайте также

Острый лимфобластный лейкоз: почему возникает рак крови и как его обнаружить на ранних стадиях

Осложнения

Заболевание способно стать причиной аутоиммунного криза, протекающего в виде лихорадки, диареи, слабости. При синдроме сдавления средостения патология приводит к одышке, воротной вены — асциту, кишечника — непроходимости.

При поражении селезенки из-за нарушения кровообращения развивается ее инфаркт. Летальный исход случается из-за кровоизлияния в головной мозг, сепсиса, пневмонии, кровотечения в ЖКТ, печеночно-почечной недостаточности. Чаще всего дети погибают из-за наслоившейся инфекции на фоне рака крови.

Если вы сомневаетесь в поставленном диагнозе, хотите узнать, нужна ли операция и какое лечение будет эффективнее — обратитесь за онлайн-консультацией к нашим специалистам. Практикующие врачи на связи с вами 24/7, они ответят на все ваши вопросы, дадут рекомендации по подготовке к терапии и послеоперационному периоду.

Лечение рака

Терапия показана в условиях стационара, а некоторые дети помещаются в стерильный бокс. Это необходимо, чтобы исключить контакт ребенка с инфекционными агентами и не усугубить течение основной болезни.

Лечение лейкоза у детей включает в себя три этапа:

- Терапия, направленная на достижение ремиссии — индукция ремиссии. Она необходима в первые недели болезни и направлена на снижение бластных клеток в красном костном мозге до 5% при полном их отсутствии в периферической крови. Для достижения этой цели показана химиотерапия с использованием цитостатиков, глюкокортикостероидов.

- Закрепление или консолидация ремиссии. Продолжается уничтожение аномальных клеток с целью предотвращения риска рецидива. Химиотерапевтические препараты вводятся внутривенно.

- Поддерживающее лечение. Необходимо для поддержания ремиссии, снижения рисков повторения патологии. Продолжается курс поддерживающей терапии на протяжении нескольких лет амбулаторно.

После того, как удалось добиться ремиссии, ребенок проходит интенсивную полиохимиотерапию, чтобы закрепить результат пройденного лечения. При нейролейкемии препараты вводят через специальный катетер в спинномозговую жидкость.

Иногда, несмотря на все проведенные меры, наступает рецидив. Тогда ребенок направляется на противорецидивную терапию. Рецидив бывает экстрамедуллярным (вне костного мозга), костномозговым или комбинированным.

В ходе терапии врачи могут прибегать к пересадке костного мозга. Донор может быть как связан родственными узами с ребенком, так и нет. Операция показана после того, как была достигнута ремиссия, так и при наличии строгих показаний — неэффективности терапии, ранних рецидивах.

Химиотерапия переносится детьми тяжело, но именно она считается эффективной в борьбе с лейкозом. Часто к такому лечению добавляют противогрибковые препараты и антибиотики — таким образом стараются поднять сопротивляемость организма к инфекциям.

Прогноз заболевания неоднозначный, так как многое зависит от формы болезни и стадии рака. При своевременной терапии удается вылечить до 90% детей.

Частые вопросы

Если в норме количество лейкоцитов не превышает 9 тыс на мкл, то при остром лейкозе их значение возрастает до 200 тыс на мкл.

Для диагностики используют инструментальные и лабораторные методы исследования. При необходимости назначают дополнительные обследования.

На ранних стадиях удается купировать симптоматику и добиться ремиссии. Каждый ребенок нуждается в поддерживающей терапии. Однако, в тяжелых случаях прогноз, увы, неблагоприятный.

Заключение эксперта

Лейкоз у детей — это злокачественное поражение кроветворной системы, лечение которого зависит от каждого конкретного случая. Это опасное заболевание и, к сожалению, некоторые дети не выживают. В ряде случаев врачи диагностируют так называемый синдром «ленивых лейкоцитов» — это доброкачественное течение патологического процесса. Однако, если снижение количества лейкоцитов сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией организма, тошнотой, рвотой, болями в суставах, то можно говорить о злокачественном процессе.