Общие сведения

Ревматизм — это системное воспалительное заболевание соединительной ткани, чаще всего возникает после перенесенной ангины или другой стрептококковой инфекции дыхательных путей. В международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) патология зашифрована под кодами

- I00–I02, как острое воспаление ревматической природы;

- I05–I09, как хронические сердечные осложнения на фоне ревматизма.

Частота выявления ревматизма среди детей составляет от 0,05% до 0,1%, но в условиях низкой доступности медицинской помощи и при частых эпидемиях стрептококковых инфекций эти показатели могут возрастать. Заболевание чаще встречается у детей школьного возраста, особенно в промежутке от 7 до 15 лет.

Воспаление преимущественно затрагивает сердце (в первую очередь клапаны), суставы, ткани мозга, кожу и подкожные структуры. Опасность заключается в том, что болезнь может развиваться медленно и практически бессимптомно. Именно поэтому при хронических воспалениях горла, болях в суставах, снижении физической выносливости и других тревожных признаках ребенка необходимо как можно скорее показать врачу.

Причины развития заболевания

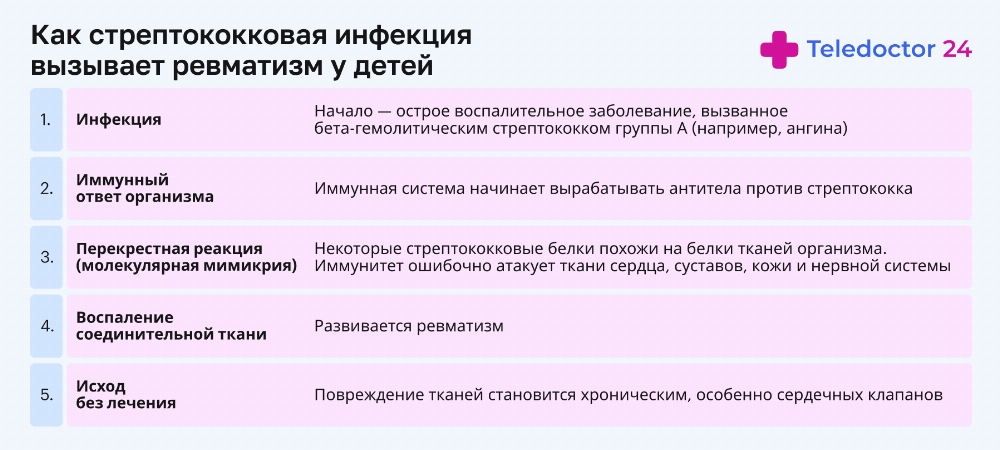

Детский ревматизм — это не самостоятельная болезнь, а результат сложной реакции организма на инфекцию. В основе заболевания лежит острая иммунная реакция на β-гемолитический стрептококк группы А — бактерию, которая вызывает ангину, фарингит, тонзиллит или скарлатину. Особенно опасны повторяющиеся инфекции, если они не были пролечены до конца или прошли без назначения антибиотиков.

Через 2–4 недели после перенесенного заболевания может начаться ревматическая лихорадка у детей — это первый тревожный сигнал. В этот момент происходит сбой в работе иммунной системы. Если говорить проще, иммунитет «перепутал» чужеродные белки стрептококка с белками собственных тканей и начал атаковать сердце, суставы, сосуды и нервные клетки. Это явление называется молекулярной мимикрией — один из главных механизмов развития ревматизма.

Ученые установили, что такие иммунные сбои происходят не у всех детей. Только 1–3% заболевших стрептококковой инфекцией сталкиваются с ревматизмом. Это говорит о наследственной предрасположенности, или, как называют врачи, «ревматическом диатезе» — склонности организма к чрезмерной воспалительной реакции. Если в семье уже были случаи ревматизма, риск заболевания у ребенка выше.

Также ведущую роль в развитии ревматизма играют особенности самого возбудителя. Некоторые штаммы стрептококка выделяют особые токсины (например, стрептолизин-О, гиалуронидазу и эритрогенный токсин), которые провоцируют воспаление и повреждение тканей — особенно в сердце и суставах. Помимо этого, белки клеточной стенки стрептококка могут напрямую запускать аутоиммунные процессы — например, вызывать образование антител к сердечной мышце или синовиальной оболочке суставов.

Со временем развивается хроническое воспаление соединительной ткани, которое и называют детским ревматизмом. Он может проявляться поражением сердца (ревмокардит), суставов (артрит), кожи (васкулит, ревматические узелки) и даже центральной нервной системы (ревматическая хорея).

Таким образом, чтобы предупредить развитие ревматизма, важно:

- своевременно и полноценно лечить стрептококковые инфекции;

- не заниматься самолечением ангины;

- при повторяющихся заболеваниях проходить анализы на стрептококк и антитела (АСЛ-О и другие);

- наблюдать ребенка у педиатра и при необходимости — у ревматолога.

Если ваш ребенок часто болеет ангиной или скарлатиной, обязательно проходите обследование на стрептококковую инфекцию и контролируйте уровень антител. Это поможет вовремя выявить риск ревматической лихорадки у детей и начать профилактику. Не откладывайте визит к врачу при жалобах на боли в суставах, сердце или повышенную утомляемость.

Классификация ревматизма у детей

В педиатрии ревматизм классифицируют по трем ключевым параметрам: фазе заболевания, степени активности процесса и характеру течения.

Первый важный критерий — это фаза заболевания. Она отражает, находится ли ребенок в состоянии обострения или в периоде ремиссии:

- Активная фаза — это период, когда воспаление достигает максимальной выраженности. У ребенка наблюдаются высокая температура, боли в суставах, учащенное сердцебиение, а также отклонения в анализах крови и на ЭКГ.

- Неактивная фаза ревматизма — симптомы практически отсутствуют, самочувствие улучшается, лабораторные и инструментальные показатели нормализуются. Однако даже в этот период может сохраняться риск прогрессирования поражения сердца, особенно если уже сформировались клапанные изменения.

Следующий параметр — степень активности воспаления, которая указывает на интенсивность иммунного ответа и масштаб поражения органов. От этого зависит тяжесть клинической картины и необходимость госпитализации:

|

Степень активности |

Клинические и лабораторные признаки |

|

I степень (минимальная) |

Жалобы слабо выражены, температура нормальная или субфебрильная. СОЭ ≤ 20 мм/ч, СРБ – отрицательный или слабоположительный. ЭКГ без изменений или с незначительными отклонениями. |

|

II степень (умеренная) |

Присутствует слабость, периодическая лихорадка до 38 °C, тахикардия, артралгии. СОЭ 20–40 мм/ч, СРБ положительный, АСЛ-О повышен. Возможны изменения на ЭКГ (удлиненный интервал PQ, снижение вольтажа). |

|

III степень (высокая) |

Температура свыше 38 °C, выраженный полиартрит, признаки кардита, возможен плеврит. СОЭ > 40 мм/ч, резкий лейкоцитоз, анемия, высокие титры АСЛ-О, изменения на ЭКГ и ЭхоКГ, СРБ резко положительный. |

Таким образом, степень активности определяет, насколько остро протекает воспаление в организме. Чем выше активность, тем серьезнее повреждение тканей и тем быстрее требуется вмешательство врача.

Не менее важным является и характер течения ревматизма. Эта характеристика показывает, как долго продолжается болезнь, как часто возникают рецидивы и насколько стабилен период между обострениями:

- Острое течение. Быстрое начало, выраженные симптомы. Продолжительность — до 3 месяцев.

- Подострое течение. Мягкое, затянутое развитие симптомов. Длительность — от 3 до 6 месяцев.

- Затяжное течение. Симптомы сохраняются более 6 месяцев, воспаление не угасает полностью.

- Непрерывно-рецидивирующее течение. Частые обострения, нет выраженной ремиссии, риск стойких поражений сердца.

- Латентное течение. Явных проявлений нет. Болезнь обнаруживается только по осложнениям — чаще всего при ЭКГ, УЗИ сердца.

Эта классификация входит в стандарты ведения пациентов с ревматическими болезнями. Грамотная оценка активности и формы течения позволяет не только контролировать заболевание, но и снижать риск инвалидизации и тяжелых сердечных осложнений в будущем.

Симптомы ревматизма у детей

Симптоматика ревматизма у детей может проявляться по-разному — многое зависит от возраста, формы болезни и степени воспалительного процесса. Обычно первые признаки дают о себе знать спустя несколько недель после того, как ребенок перенес стрептококковую инфекцию. В большинстве случаев начало бывает резким: повышается температура, появляются выраженная слабость, потливость, жалобы на боли в крупных суставах.

Чаще всего болезнь проявляется в виде поражения сердца, суставного воспаления, расстройств со стороны центральной нервной системы, а также характерных изменений на коже — в том числе высыпаний в форме колец и плотных подкожных узелков.

Поражение сердца

Ревматический кардит у детей — наиболее частое и опасное проявление ревматизма. Поражение сердца наблюдается практически у всех пациентов, чаще — уже при первом приступе. Воспаление может затрагивать различные оболочки сердца: эндокард (внутреннюю), миокард (мышечную) и перикард (внешнюю), вплоть до развития панкардита.

Клинические признаки ревмокардита у детей включают:

- быструю утомляемость;

- вялость;

- учащенное сердцебиение даже в покое;

- субфебрильную температуру;

- одышку при физической нагрузке;

- чувство тяжести или боли в области сердца.

В тяжелых случаях у детей выявляются шумы при аускультации, нарушения ритма на ЭКГ и увеличение размеров сердца на рентгенограмме. При повторных «атаках» воспаление усугубляется, формируются приобретенные пороки сердца — чаще митральная недостаточность или ее сочетание с аортальными поражениями.

Суставной синдром

На втором месте по частоте стоит ревматический полиартрит у детей — воспаление суставов, которое встречается у 40–60% пациентов. Как правило, поражаются крупные и средние суставы: коленные, голеностопные, локтевые, плечевые.

Типичными проявлениями для этого синдрома являются:

- симметричные артралгии (боли в суставах);

- отек и покраснение в области суставов;

- ограничение подвижности;

- мигрирующий характер воспаления — симптомы быстро переходят с одного сустава на другой;

- отсутствие стойких изменений — суставы полностью восстанавливаются после устранения воспаления.

Полиартрит у детей часто сочетается с ревмокардитом, что делает течение болезни более тяжелым и требует особого внимания со стороны врача.

Поражение нервной системы при ревматизме у детей

Церебральная форма ревматизма проявляется в виде малой хореи — нарушения двигательной и эмоциональной сферы. Наиболее часто встречается у девочек школьного возраста. Это состояние связано с воспалением подкорковых ядер головного мозга, и может быть единственным симптомом ревматической атаки.

Признаки, указывающие на поражение ЦНС, включают:

- эмоциональную нестабильность (плаксивость, раздражительность, быстрая смена настроения);

- нарушения почерка, неуверенная походка;

- появление непроизвольных движений — подергивания, гримасы, резкие жесты;

- затрудненную речь;

- в тяжелых случаях — невозможность самостоятельно есть или обслуживать себя.

Симптомы хореи могут сохраняться до 2–3 месяцев и требуют комплексного лечения. Хотя у большинства детей наступает полное выздоровление, заболевание склонно к рецидивам.

Кожные проявления

Реже встречаются кожные симптомы:

- Кольцевидная (анулярная) эритема — сыпь в виде бледно-розовых колец с чистым центром. Локализуется на животе, груди, бедрах, не вызывает зуда или шелушения.

- Ревматические узелки — плотные, безболезненные подкожные образования до 1–2 мм в диаметре, чаще обнаруживаются на разгибательных поверхностях суставов и в области сухожилий. Как правило, появляются в период высокой активности болезни и исчезают после стихания воспаления.

На сегодняшний день висцеральные поражения при ревматизме у детей (в виде нефрита, перитонита, пневмонии) практически не встречаются благодаря своевременной диагностике и терапии.

Ревматизм у детей может проявляться в разных формах и симптомы далеко не всегда ограничиваются суставами или сердцем. При подозрении на заболевание важно оценивать состояние ребенка комплексно, особенно если в истории болезни были перенесенные стрептококковые инфекции.

Диагностика заболевания

Диагностика ревматизма у детей основана на сочетании клинических признаков, данных лабораторных анализов и инструментальных исследований. Врач обращает внимание на характерные синдромы и их связь с недавно перенесенной стрептококковой инфекцией. Подтверждением служат изменения в общем и биохимическом анализах крови, в частности, повышение:

- СОЭ;

- С-реактивного белка;

- титров АСЛ-О;

- антимикробных антител.

Так как заболеванием преимущественно поражается сердце, обязательны ЭКГ, ЭхоКГ и рентген, которые позволяют выявить воспаление, нарушения ритма и формирующиеся пороки клапанов. Дополнительно может проводиться фонокардиография для оценки шумов в сердце.

Для исключения других заболеваний проводится дифференциальная диагностика с инфекционными и аутоиммунными патологиями. В сложных случаях в обследовании участвуют ревматолог, кардиолог, невролог и инфекционист.

Лечение

Лечение ревматизма у детей проводится поэтапно, с учетом активности заболевания, степени поражения сердца и суставов, а также общего состояния ребенка. Терапия обязательно комплексная и включает устранение причины заболевания, коррекцию воспалительных процессов и профилактику осложнений ревматизма.

В остром периоде ребенок госпитализируется. При наличии ревмокардита показан строгий постельный режим, при других формах — щадящий. Основу лечения составляет этиотропная терапия при ревматизме у детей, направленная на уничтожение β-гемолитического стрептококка. Для этого применяются антибиотики пенициллинового ряда (например, бензилпенициллин), курсом 10–14 дней. При непереносимости назначаются макролиды или цефалоспорины.

Для купирования воспаления используют нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, напроксен), а при тяжелом течении — системные глюкокортикостероиды (преднизолон). Если заболевание переходит в затяжную форму, подключают базисные препараты хинолинового ряда, обладающие иммуномодулирующим действием (гидроксихлорохин, хлорохин).

После купирования острого воспаления ребенка направляют на второй этап — в специализированный ревматологический санаторий. Здесь продолжается лечение с акцентом на восстановление и укрепление организма, проводится:

- лечебная физкультура;

- физиотерапия;

- грязелечение;

- ингаляции;

- санация хронических очагов инфекции (тонзиллит, кариес и др.).

Третий этап — это диспансерное наблюдение. Ребенок регулярно осматривается педиатром, ревматологом, кардиологом, ЛОР-врачом и стоматологом. Важной частью является вторичная антибиотикопрофилактика, которая проводится курсами в течение нескольких лет.

Профилактика ревматизма

Профилактика — важнейшее звено в борьбе с ревматизмом в детском возрасте, поскольку позволяет не только сократить риск развития заболевания, но и избежать тяжелых последствий для сердечно-сосудистой системы. Выделяют два направления: первичная и вторичная профилактика ревматизма, каждая из которых имеет свои цели и тактику.

- Первичная профилактика ревматизма направлена на раннее выявление стрептококковой инфекции и ее полноценное лечение. Чтобы минимизировать риск ревматической атаки, необходимо своевременно диагностировать ангину или фарингит и строго соблюдать назначенный курс антибактериальной терапии — даже если симптомы быстро исчезают. Кроме того, большое значение имеет общее укрепление организма: правильное питание, закаливание, регулярный сон, физическая активность и периодические осмотры у врача. Немаловажно устранять хронические очаги инфекции: воспаленные миндалины или незалеченные зубы.

- Вторичная профилактика — направлена на предупреждение рецидивов и прогрессирование болезни, перенесших ОРЛ. Основной метод — это регулярные инъекции пролонгированных форм пенициллина с интервалом в несколько недель. Длительность для каждого устанавливается индивидуально. Для эффективной профилактики необходима слаженная работа родителей, педиатров и ревматологов: соблюдение схем лечения, постоянное наблюдение и контроль состояния ребенка позволяют избежать осложнений и сохранить здоровье на долгие годы.

Частые вопросы

Да, у некоторых детей болезнь проявляется только слабостью и учащенным сердцебиением, поэтому ее легко спутать с переутомлением.

Потому что его вызывает не вирус, а стрептококк группы А — бактерия, способная запускать аутоиммунную реакцию.

Нет, при своевременном лечении и наблюдении у кардиолога воспаление может пройти без стойких изменений клапанов.

Заключение эксперта

Ревматизм у детей — это системное заболевание, которое при отсутствии лечения может привести к поражению сердца и инвалидности. Ранняя диагностика, комплексная терапия и профилактика рецидивов позволяют избежать тяжелых осложнений. Важно наблюдать ребенка у специалиста и строго следовать медицинским рекомендациям.